Hallo Schweiz, wie geht es dir?

Viele Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer behalten ihre Bankkonten, haben Immobilien und Vorsorgeansprüche in der Schweiz – und bleiben allein deshalb stark mit der Heimat verbunden. Klar, dass sie die Entwicklungen und den Markt dort beobachten.

Text: Bellinda Otruba Bachmann

Die Auslandschweizergemeinschaft wächst stetig. Derzeit wohnen rund 830'000 Menschen mit einem Schweizer Pass im Ausland, jeder Neunte. Manche kehren vorübergehend in ihr Heimatland zurück, bevor sie dann wieder in ein Drittland weiterziehen. Allgemein hat die Mobilität zugenommen.

Allen gemeinsam dürfte das besondere Gefühl der Zugehörigkeit sein: Familie, Freunde, Erinnerungen, Traditionen und Sprache sind emotionale Anker. Für viele bleibt die Schweiz auch in finanzieller Hinsicht Bezugspunkt. Der Zahlungsverkehr ist verlässlich, Vorsorge oder Hypotheken sind zu bedienen, und die Schweiz steht für Stabilität und Sicherheit, wenn es um die Betreuung von Vermögen geht.

Laut einer Analyse von Swiss Info belief sich das Reinvermögen aller privaten Haushalte in der Schweiz Ende 2024 auf rund 4'480 Milliarden Franken, wobei die Hälfte davon in Immobilien steckt. Ein konservativer Ansatz legt nahe, dass Auslandschweizerinnen und Auslandschweizern ein Vermögen im unteren dreistelligen Milliardenbereich zugeordnet werden kann. Diese Schätzung basiert darauf, dass etwa 11% – entsprechend dem Anteil der Schweizer Bevölkerung im Ausland – auf das Gesamtvermögen angewendet und anschliessend halbiert wurden, um den spezifischen Anteil an ausländischen Vermögenswerten und Immobilien realistisch abzubilden.

Diese enge finanzielle Verflechtung mit der Schweiz erklärt das Interesse für Ereignisse, die den Schweizer Markt beeinflussen. Aus jüngster Zeit sind etwa die US-Handelszölle oder die seit Mitte des Jahres geltende Nullzinspolitik der Schweizerischen Nationalbank zu nennen.

Was aktuell beschäftigt

Es wurde für Oktober erwartet, nun ist es Mitte November geworden: Die Schweiz und die USA konnten sich auf eine gemeinsame Erklärung einigen, die die exorbitant hohen Zölle von 39 % für Waren aus der Schweiz auf das Niveau der wichtigsten Konkurrenzländer senkt – auf maximal 15 %. Doch trotz der Einigung wäre Euphorie fehl am Platz, denn der Deal ist für die Schweiz nicht umsonst. Ihr wurde das Versprechen abgerungen, bis Ende 2028 Direktinvestitionen im Umfang von 200 Milliarden USD in den USA zu tätigen, wobei Pharmaunternehmen hier den grössten Teil stemmen müssen.

Noch ist unklar, wie die Einigung im Detail ausgestaltet wird – etwa, ab wann die neuen Zollsätze gelten und welche Produkte von den Zöllen ausgenommen sein werden. Bisher waren dies vor allem Pharmaprodukte und Gold. Die US-Regierung verfolgt dabei für Medikamente eine gesonderte Strategie: Sie möchte die grössten Konzerne an den Verhandlungstisch zwingen, um niedrigere Medikamentenpreise durchzusetzen. Die Regeln dafür legt allein die US-Regierung fest.

15% US-Importzölle sind zwar deutlich weniger als die seit August geltenden 39%, jedoch immer noch fünfmal höher als die 3% von Anfang 2025. Die Schweizer Industriefirmen agieren weiter in einem gebremsten Tempo, was sich dämpfend auf die Konjunktur auswirken dürfte. Aber es gibt auch Gutes zu berichten. Über 90% aller Schweizer Güter- und Dienstleistungsexporte sind von den US-Importzöllen nicht betroffen. Ausserdem werden drei Viertel der Schweizer Wertschöpfung im Dienstleistungssektor erbracht. Auch wenn die Zölle wachstumsdämpfend wirken, sollten die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen insofern begrenzt sein.

Obwohl Zölle die Schweiz herausfordern, bleibt der langfristige Ausblick der Expertinnen und Experten der Zürcher Kantonalbank für den Schweizer Aktienmarkt solid: Über die politische und wirtschaftliche Stabilität hinaus funktioniert die Demokratie hierzulande gut, die Schweiz steht für Innovationskraft und ihr Steuersystem ist attraktiv.

175 Jahre Schweizerfranken

Die politische und wirtschaftliche Stabilität der Schweiz widerspiegelt sich in einem starken Franken. Im Vergleich zu anderen Währungen gilt er als vielzitierter sicherer Hafen – besonders auch in Krisenzeiten ist er gefragt. Die heutige Stärke des Frankens lasse sich dann auch nur durch seine Geschichte erklären, findet Ernst Baltensperger, emeritierter Volkswirtschaftsprofessor der Universität St. Gallen.

Seine Geschichte sei kurz erzählt: Noch in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts waren dreissig verschiedene Münzen im Umlauf, darunter auch jene der Nachbarsländer, mit einem Metallgehalt, der nicht immer genau dem Wert der Münzen entsprach. Die heutige Stärke des Franken? Noch weit weg.

Erst mit der Gründung des Bundesstaates 1848 plante die Eidgenossenschaft, dies angelehnt an den französischen Franken, eine einheitliche Währung – zwei Jahre später,1850, kam sie in Umlauf. Nebenbei bemerkt: Beide, französische und Schweizer Franken, entsprachen dem Wert von 4.5 Gramm Silber.

Die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts war von sozialen Spannungen infolge der Industrialisierung geprägt – es gab eine Auswanderungswelle. Auf Geldebene brachte das auf Bundesebene geregelte Banknotengesetz von 1881 und die 1907 gegründete Schweizerische Nationalbank, die die Steuerung der Geldpolitik übernahm, mehr Struktur. Nach dem ersten Weltkrieg wurde der Schweizer Franken längst nicht mehr an seinem Edelmetall gemessen, und im Verlaufe des 20. Jahrhundert sollte er dann zu jener Währung werden, die von Anlegern weltweit angesteuert und von den Auslandschweizerinnen und -schweizern längst im Blick behalten wird.

Wie mit Unsicherheit umgehen?

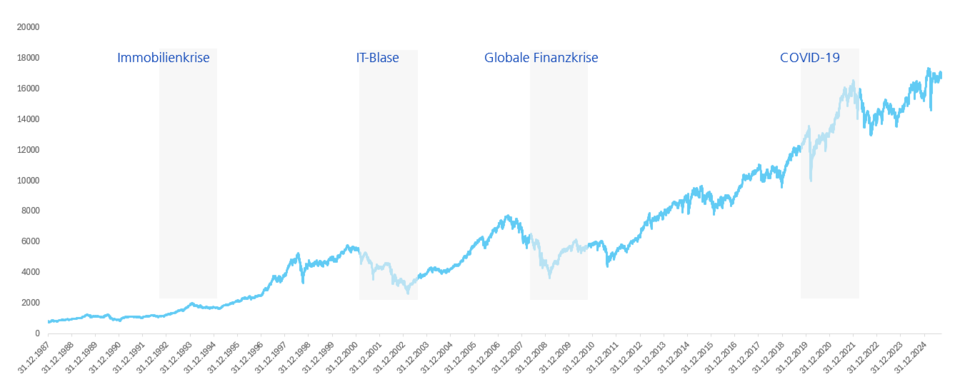

Schwankungen an den Finanzmärkten verunsichern Anleger. Häufig resultieren daraus übereilte Verkäufe. Der Schweizer Aktienindex SPI hat seit 1987 eine Immobilienblase, eine IT-Blase, eine globale Finanzkrise und zuletzt eine Pandemie durchgemacht. Alle Kursrückschläge konnte er jedoch über die Zeit ausgleichen.

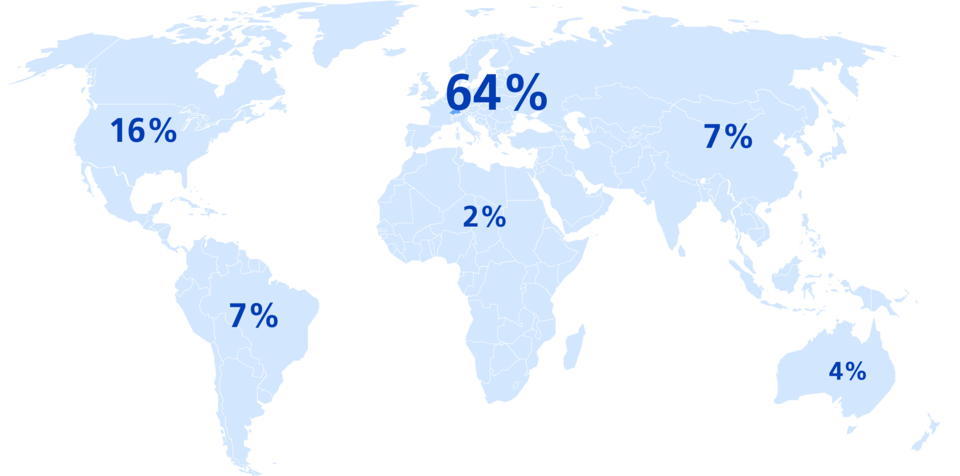

Ähnlich sieht das Bild bei Aktienindizes anderer Länder und Regionen aus. Gerade in turbulenten Phasen gilt deshalb: Breit diversifiziert sein, Ruhe bewahren und an der langfristigen Anlagestrategie festhalten.

Die Geschichte zeigt, dass die Schweiz auch in schwierigen Phasen Wege findet, die Herausforderungen zu meistern – und so wird sie auch für Auslandschweizerinnen und -schweizer weiterhin attraktiv bleiben.