Zwischen Boom und Wachstumsschmerz

Die Schweiz braucht Zuwanderung, doch der Wohnungsmarkt steht unter Druck – besonders in Städten wie Zürich. Wie beeinflusst Zuwanderung den Markt, und wie lässt sich dieser Zielkonflikt entschärfen?

Text: Jörn Schellenberg und Ingrid Rappl, Analytics Immobilien

Das Bevölkerungswachstum in der Schweiz wird massgeblich durch Zuwanderung geprägt, hervorgerufen durch einen attraktiven Arbeitsmarkt. Die meist auf Mietwohnungen angewiesenen Einwanderer konkurrieren zunehmend mit Einheimischen um knappen und teuren Wohnraum. Neue Erkenntnisse aus anonymisierten Einwohnerregistern liefern wertvolle Einblicke in das Zuzugs- und Umzugsverhalten innerhalb der Schweiz sowie in die demografische Struktur der Einwanderer.

Warum Zuwanderer städtische Zentren bevorzugen

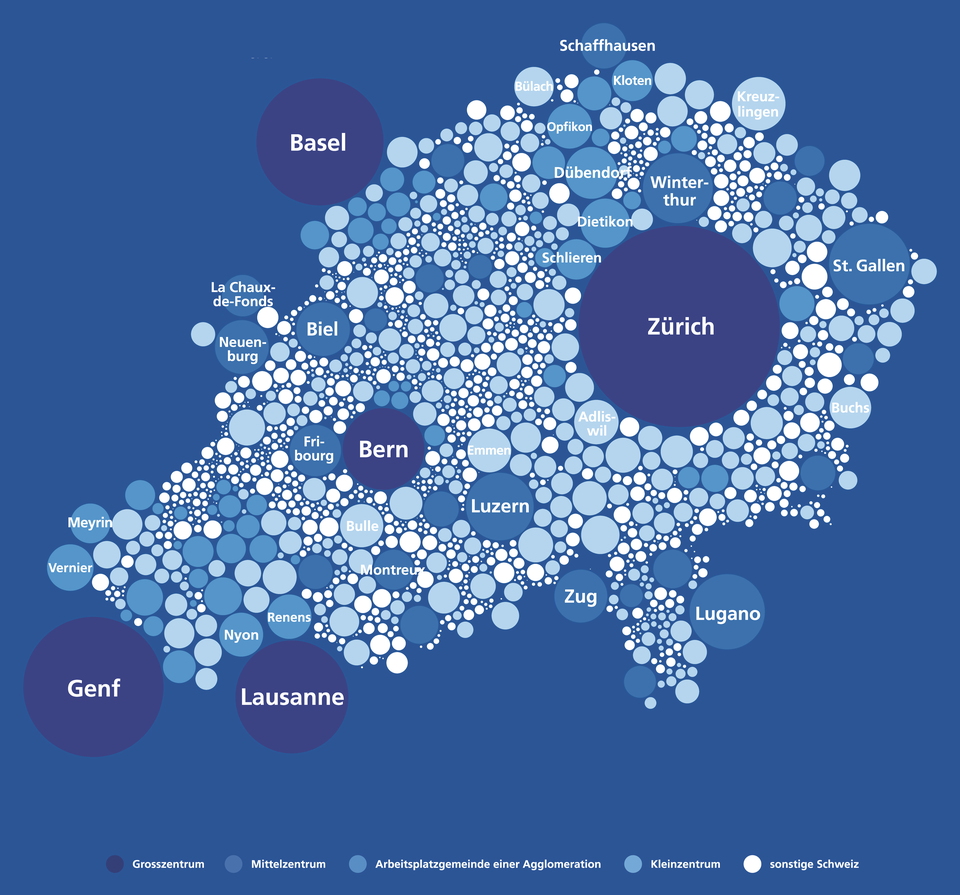

Im Jahr 2022 zogen rund 117'000 Ausländer ¹ in die Schweiz. Fast ein Viertel der Zuwanderer entschied sich für einen Wohnsitz in den fünf grössten Schweizer Städten, den sogenannten Grosszentren (s. Kartogramm unten) – ausgerechnet in Regionen, in denen der Wohnraum besonders knapp ist.

Die mit Abstand höchste Anziehungskraft hat die Stadt Zürich, die für jeden zehnten Zuwanderer das Ziel war. Die Grosszentren sind wegen ihrer Arbeitsmöglichkeiten, Universitäten, Freizeitangebote und ihres internationalen Flairs besonders attraktiv. Zudem sind Städte wie Zürich im Ausland deutlich bekannter und vertrauter als kleine Gemeinden wie Bauma oder Mumpf.

Zuwanderer zieht es in die Zentren

Wohnort der Zuwanderer des Jahres 2022 am Jahresende

Jung, ledig sucht …

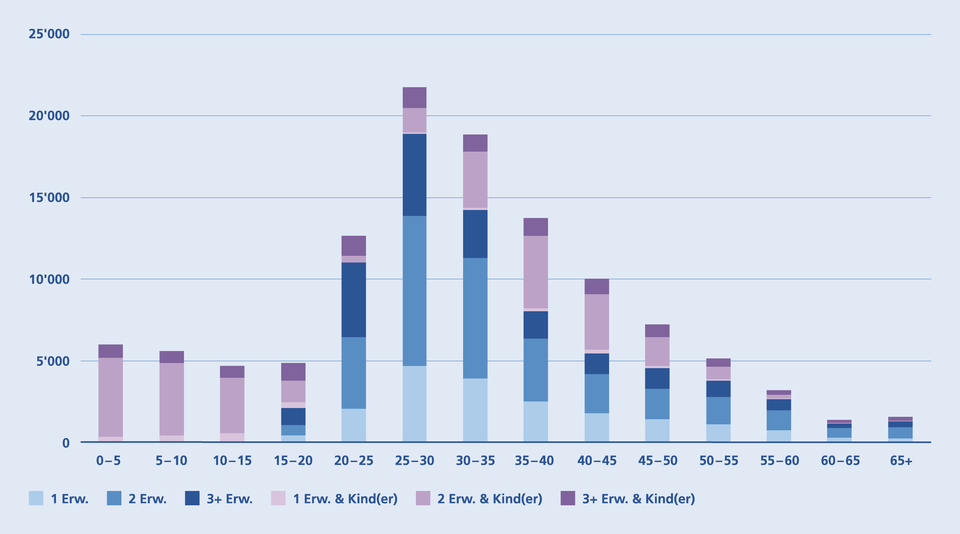

Die Mehrheit der Zuwanderer ist zwischen 20 und 40 Jahre alt (s. Grafik) und ledig. Der Anteil von Haushalten mit Kindern steigt erst ab einem Alter von 30 Jahren deutlich an, was auf eine späte Familiengründung und dementsprechend auf ein tendenziell höheres Bildungsniveau hindeutet.

Viele wohnen zunächst in Wohngemeinschaften mit drei oder mehr Erwachsenen, was nicht nur kostengünstig ist, sondern auch den sozialen Anschluss erleichtert. Mehr als ein Drittel zieht in bereits bewohnte Wohnungen, etwa in bestehende WGs oder im Rahmen eines Familiennachzugs, wodurch sie vorerst keine eigene Wohnung beanspruchen. Angesichts dieser Zahlen überrascht es nicht, dass Zuwanderer unmittelbar nach ihrer Einwanderung – unabhängig vom Alter – pro Person weniger Wohnfläche beanspruchen als Einheimische. Während Zuwanderer im Durchschnitt 36 m² pro Kopf bewohnen, liegt dieser Wert bei einheimischen Umzügern bei 44 m².

Die überwiegend jungen Zuwanderer wohnen selten allein

Altersverteilung und Haushaltsstruktur der Zuwanderer, 2022

Genossenschaftswohnungen bleiben Zuwanderern oft verwehrt, da ihnen die persönlichen Netzwerke fehlen. Selbst in der Stadt Zürich, wo der gemeinnützige Wohnungsbau rund ein Viertel des Bestandes ausmacht, bezogen 2022 nur 6 Prozent der Zugewanderten eine Genossenschaftswohnung, verglichen mit 21 Prozent der innerhalb der Schweiz Umgezogenen. Diese wenigen Zuwanderer ziehen in aller Regel zu jemandem hinzu.

Einwanderer sind zudem weitgehend vom Neubausegment ausgeschlossen, da sie meist kurzfristig eine Wohnung suchen und Erstvermietungen in den Zentren oft schon lange vor Fertigstellung vergeben sind. Der mit einem Stellenantritt in der Schweiz verbundene Zeitdruck dürfte ausschlaggebend dafür sein, dass Zuwanderer häufiger in Altbauten ziehen als Personen, die innerhalb der Schweiz umziehen (s. Grafik). Dabei handelt es sich wohl vor allem um solche Altbauten, die den Qualitätsansprüchen der Einheimischen nicht genügen oder zu überhöhten Mieten angeboten werden und daher am Markt übrigbleiben.

Zuwanderer ziehen eher in Altbauten

Bauperiode der Wohnung von Einwanderern im Vergleich zu Binnenumzügern, in Prozent

Zuwanderer ziehen schnell wieder um

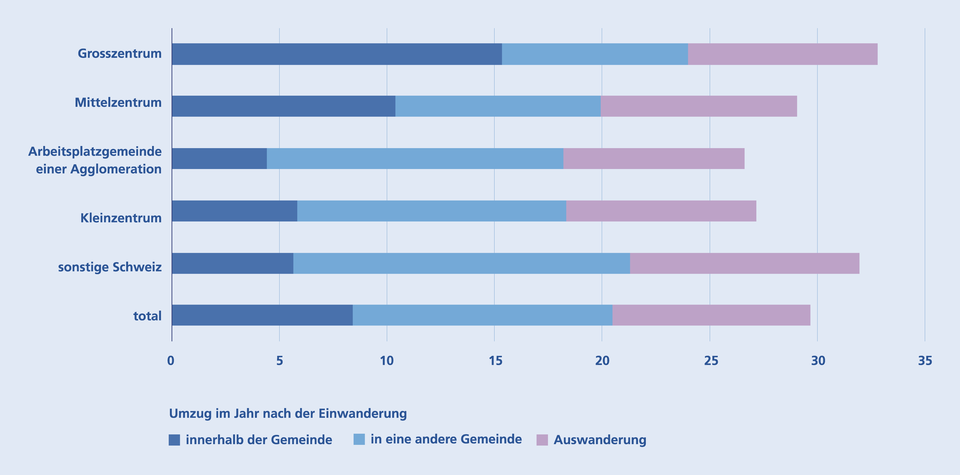

Die geschilderte Wohnsituation von Zuwanderern spiegelt ihre Lebensphase wider: Besonders junge, ledige Personen zeigen eine hohe Flexibilität, die sich auch in ihrer Umzugsdynamik ausdrückt. 9 Prozent der im Jahr 2022 eingewanderten Personen verliessen die Schweiz bereits im darauffolgenden Jahr wieder. Dieser Anteil ist unabhängig von der Art des Wohnorts – ob Gross-, Mittel- oder Kleinzentrum – nahezu konstant. Aber auch für viele, die länger bleiben, ist die Suche nach einer passenden Wohnung längst nicht mit dem Einzug in die erste Schweizer Wohnung abgeschlossen.

So verwundert es nicht, dass jeder Fünfte bereits im Jahr nach der Einwanderung innerhalb der Schweiz umzieht.² Besonders in den Grosszentren mit angespanntem Mietwohnungsmarkt greifen viele auf Übergangslösungen zurück und wechseln schon kurz nach ihrer Ankunft die Wohnung. Ein markantes Beispiel ist die Stadt Zürich, wo 28 Prozent der Zuwanderer des Jahres 2022 im Folgejahr wieder innerhalb der Schweiz umzogen. Von diesen blieben jedoch 60 Prozent der Stadt treu.

Ein Grund für ihre hohe Mobilität liegt darin, dass Zuwanderer nicht von den günstigen Bestandsmieten profitieren, die langjährigen Mietern vorbehalten sind. Sie nutzen nach den ungünstigen Startbedingungen die Chance, etwas Besseres in Bezug auf Preis und Leistung zu finden.

Diejenigen, die aus der Stadt Zürich wegziehen, zahlen gemäss des ZKB-Mietpreismodells in ihrer neuen Wohnung durchschnittlich 26 Franken pro m² monatlich – deutlich weniger als zuvor in der Grossstadt (34 Franken pro m²). Die tatsächliche Ersparnis dürfte häufig sogar noch grösser sein, da möblierte Wohnungen, die oft mit höheren Mietpreisen verbunden sind, in der Berechnung nicht berücksichtigt werden konnten. Solche Wohnungen bieten Zuwanderern zwar eine praktische Möglichkeit, in der Schweiz Fuss zu fassen, sind jedoch teuer.

Auffällig ist, dass bei Einwanderern, die innerhalb der Schweiz umziehen, der Flächenverbrauch pro Person von 32 m² auf 38 m² zunimmt. Der Anteil der Zuwanderer, die in eine leere Wohnung ziehen, erhöht sich dabei von 63 Prozent im Zuzugsjahr auf 69 Prozent am Ende des ersten Jahres nach der Einwanderung.

Zuzüger in Grossstädte wechseln die Wohnung rasch wieder, bleiben aber eher vor Ort

Anteil der Zuwanderer, die im Folgejahr wieder umziehen oder auswandern, in Prozent

Herausforderungen

Obwohl Einwanderer zu Beginn oft weniger Wohnfläche beanspruchen als Einheimische und sie recht häufig bestehende Haushalte auffüllen, trägt das Bevölkerungswachstum zur Mietpreissteigerung und zur Verschärfung der Wohnraumknappheit bei. Allein 2022 fanden über 11'000 Einwanderer in der Stadt Zürich ein Zuhause – trotz eines Leerwohnungsbestands von lediglich 161 Wohnungen. Möglich wird dies durch eine hohe Fluktuation: Wohnungen werden kurzfristig frei und ebenso schnell wieder belegt. Gleichzeitig geben Wohnungswechsel Vermietern die Gelegenheit, die Mieten zu erhöhen. Für Einheimische, die umziehen müssen, bedeutet dies oft eine Konkurrenzsituation mit gutverdienenden Zuwanderern. Dieser Verdrängungsprozess schmerzt.

Andererseits wird die Schweiz in Zukunft verstärkt auf Zuwanderung angewiesen sein, um die Wirtschaft und das Rentensystem zu stützen. Immer mehr Babyboomer treten in den Ruhestand, während aufgrund niedriger Geburtenraten der letzten Jahrzehnte weniger junge Menschen ins Erwerbsleben nachrücken.

Eine einfache Lösung für diesen Zielkonflikt gibt es nicht. Der Ruf nach verstärkter Wohnbautätigkeit liegt nahe, bringt jedoch neue Herausforderungen mit sich. Unter der raumplanerisch sinnvollen Vorgabe der Innenverdichtung dominieren Ersatzneubauten, die mit einem vorgängigen Abbruch bestehender Gebäude verbunden sind. Je dichter eine Stadt bereits bebaut ist, desto geringer fällt der Nettozuwachs an Wohnungen bei gleicher Neubautätigkeit aus. Trotz dieser schwierigen Rahmenbedingungen konnte der Wohnungsbestand in der Stadt Zürich im letzten Jahr um 2'224 Einheiten wachsen – der höchste Zuwachs seit 2018. Ein Rückgang der Mieten ist jedoch nicht in Sicht. Solange sich das Bevölkerungswachstum weiterhin so stark auf Zentren wie Zürich konzentriert, wird die Bautätigkeit die Zusatznachfrage kaum decken können.

Der Druck auf die Zentren wird zusätzlich durch die Ansiedlung internationaler Grosskonzerne verstärkt, die sich – wie Zuwanderer – bevorzugt in Städten wie Zürich niederlassen. Dies hat zur Folge, dass die Stadt Zürich deutlich mehr Arbeitsplätze als Einwohner zählt. Knapper Wohnraum und grosse Pendlerströme sind somit programmiert. Doch was tun, wenn sowohl Unternehmen als auch Menschen in die Stadt drängen, diese aber sprichwörtlich aus allen Nähten platzt und das Weiterbauen in die Höhe nur begrenzt auf Akzeptanz stösst?

Lösungsansätze

Ein Ansatz zur Entspannung des Wohnungsmarktes könnte darin bestehen, den Bau von bezahlbarem Wohnraum gezielt zu fördern. Beispielsweise indem vermehrt eine höhere Ausnützung von Bauflächen erlaubt wird, gekoppelt an die Verpflichtung, einen bestimmten Anteil an kostengünstigen Wohnungen zu schaffen. Doch Gestaltungspläne oder gar die Anpassung der Bau- und Zonenordnungen sind ein langer politischer Prozess und somit eine grosse Hürde.

Angesichts der hohen Attraktivität Zürichs könnte es ferner auf der Hand liegen, die Stadtgrenzen auszuweiten, um zusätzlichen Raum für Wohnbau zu schaffen und die umliegenden Regionen als neue Stadtteile für Unternehmensansiedlungen und Zuwanderung zu stärken. Doch selbst eine weitreichende Fusion umliegender Gemeinden mit Zürich würde das unausgewogene Verhältnis zwischen Bevölkerung und Arbeitsplätzen nur marginal verbessern. Bauma wird also kaum jemals zum hippen Stadtteil von Zürich werden. Ein realistischeres Szenario wäre vielmehr die gezielte Nachverdichtung und Stärkung der Städte im Zürcher Umland. Die Förderung anderer regionaler Zentren könnte dazu beitragen, die Balance in der Region zu verbessern – insbesondere im Hinblick auf die rege Binnenmigration von Zuwanderern.

Es liegt an Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, gemeinsam Lösungen zu entwickeln, um das so stark auf die Grosszentren fokussierte Wachstum des Arbeitsplatzangebotes und der Bevölkerung räumlich besser zu verteilen und gleichzeitig die Zukunftsfähigkeit der Schweiz zu sichern.

¹ ständige Wohnbevölkerung in Privathaushalten

² Hinzu kommen weitere Personen, die bereits im Zuwanderungsjahr die Wohnung wechseln. Ihre genaue Anzahl lässt sich aus den vorliegenden Daten jedoch nicht bestimmen, da diese lediglich die Wohnsituation zu Beginn und Ende des Jahres erfassen.