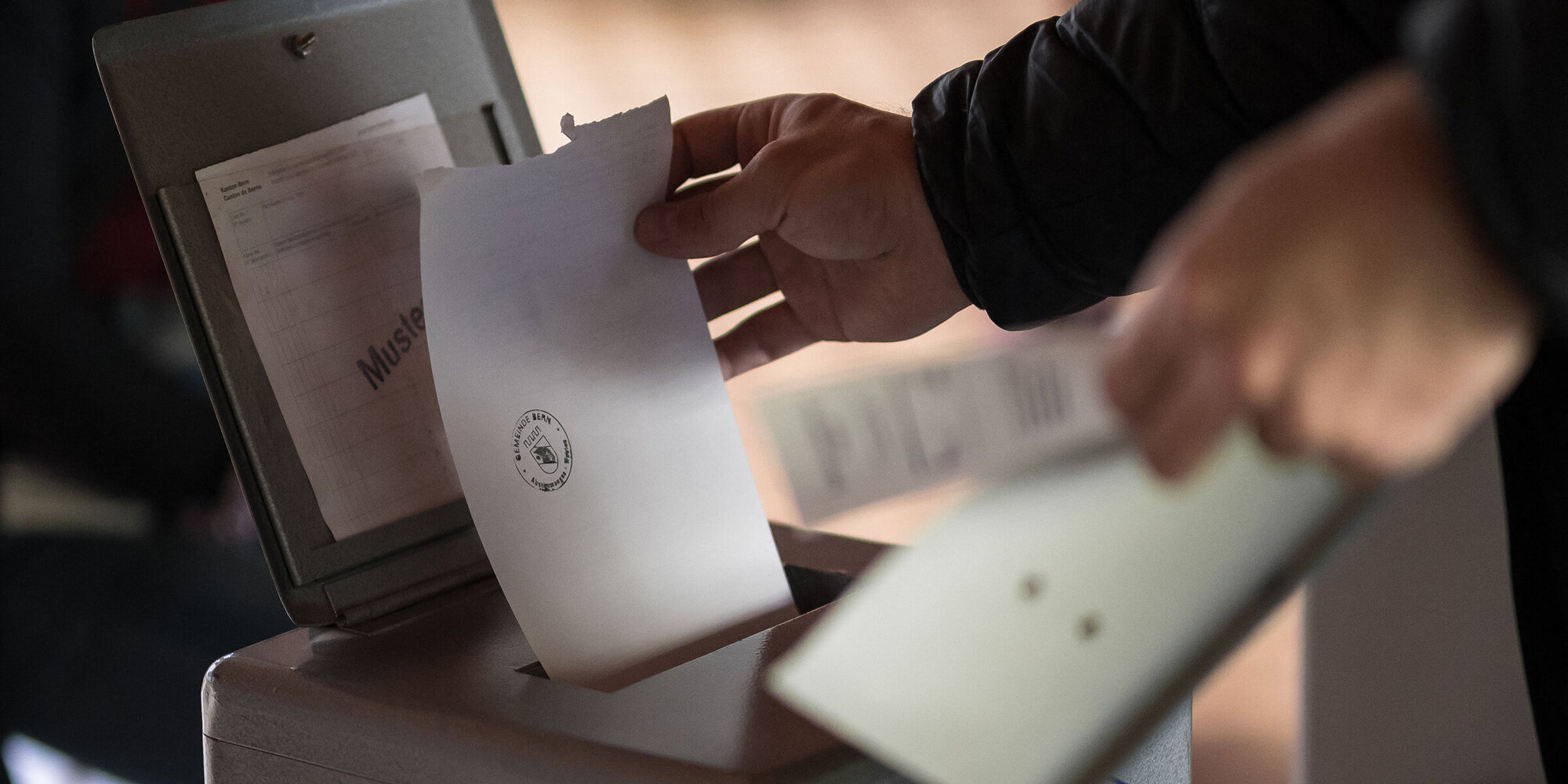

Demokratie in der Krise

Obwohl sich die Demokratie als erfolgreiches politisches System erwiesen hat, steht sie seit einigen Jahren zunehmend unter Druck. Die Unzufriedenheit in der Bevölkerung wächst, während das Vertrauen in die politischen Institutionen sinkt. Eine strikte Gewaltenteilung und mehr Bürgerbeteiligung könnten die Demokratie wieder zukunftsfähig machen. Erfahren Sie mehr dazu im Beitrag von Chefökonom Martin Weder.

Text: Martin Weder

Obschon die Ursprünge der Demokratie bis in das antike Athen im 5. Jahrhundert v. Chr. zurückreichen, stellt die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an politischen Entscheidungen historisch betrachtet die Ausnahme dar. Als erste moderne Demokratie gelten die USA. Ihre Verfassung von 1787 sah erstmals ein umfassendes Regierungssystem mit Volksvertretung, Gewaltenteilung und Grundrechten vor. Sie gilt bis heute als Meilenstein in der politischen Geschichte und diente vielen anderen Ländern als Vorbild, darunter auch der Schweiz.

Neben wirtschaftlichen und technologischen Faktoren trug dies dazu bei, dass sich die einstige britische Kolonie bis Anfang des 20. Jahrhunderts zur grössten Volkswirtschaft der Welt entwickelte. Mit dem Aufstieg der USA breitete sich die Demokratie allmählich über den ganzen Erdball aus. Dies verleitete den US-Politikwissenschafter Francis Fukuyama Ende der 1980er-Jahre zur berühmten These, dass damit das «Ende der Geschichte» erreicht sei. Die Kombination aus repräsentativer Demokratie und freier Marktwirtschaft würde aufgrund ihrer Überlegenheit, Wohlstand zu schaffen und grundlegende menschliche Bedürfnisse zu befriedigen, das endgültige politische und ökonomische System der Menschheit darstellen.

Nach dem Zusammenbruch der ehemaligen Sowjetunion sprach tatsächlich einige Jahre lang vieles für die These von Fukuyama. So verdoppelte sich die Zahl der Demokratien zwischen 1989 und 2005 von 47 auf 94. Damit gab es erstmals in der Geschichte mehr demokratische als autokratische Staaten. Zum Kreis der Demokratien gehörten zudem nicht nur die USA und verschiedene europäische Kleinstaaten, sondern auch bevölkerungsreiche Länder wie Brasilien, Indien und Indonesien, sodass auch knapp die Hälfte der Weltbevölkerung im Besitz demokratischer Rechte war. Danach kam die Demokratiebewegung jedoch ins Stocken, und seit einigen Jahren geht der globale Trend wieder in die entgegengesetzte Richtung. So ist beispielsweise der globale Demokratieindex der «Economist Intelligence Unit» (EIU), der jährlich alle Länder auf einer Skala von 0 bis 10 einordnet, seit 2015 stetig gefallen.

Demokratie ist die schlechteste aller Regierungsformen – abgesehen von all den anderen Formen, die von Zeit zu Zeit ausprobiert worden sind

Winston Churchill, britischer Premierminister 1940-1945 und 1951-1955

Vertrauen in politische Institutionen sinkt

In den meisten Ländern hat das Vertrauen in die politischen Institutionen deutlich abgenommen. Bürgerinnen und Bürger haben zunehmend den Eindruck, dass die politischen Eliten vor allem ihre eigenen Interessen verfolgen. Der Machterhalt sowie der Einfluss starker Interessengruppen haben demzufolge Vorrang gegenüber den Anliegen der breiten Bevölkerung. Als Folge sind immer

mehr Wählerinnen und Wähler frustriert und fühlen sich von Regierung und Parlament nicht mehr ernst genommen und vertreten.

Wie unabhängig sind Medien und Justiz?

In einigen Ländern ist die Unabhängigkeit der Justiz und der Medien gefährdet. Diese gelten neben Regierung und Parlament als dritte und vierte Staatsgewalt und spielen für die klassische Gewaltenteilung aufgrund ihrer Kontrollfunktion eine zentrale Rolle. Ohne deren Unabhängigkeit sind eine gut informierte Öffentlichkeit und eine funktionierende Demokratie nicht denkbar. Im Bereich der Justiz erodiert die Unabhängigkeit aufgrund innerer und äusserer Einflüsse. So wurden in den vergangenen Jahren beispielsweise Richterpositionen vermehrt nach politischen Kriterien vergeben. Bei den Medien hat die Digitalisierung zu tiefgreifenden Veränderungen geführt. Der Aufstieg der sozialen Medien begünstigt die Polarisierung und die Verbreitung von Desinformation, während die traditionellen Medien mit rückläufigen Werbeeinnahmen und Leserzahlen kämpfen. Der wachsende wirtschaftliche Druck verleitet letztere dazu, vermehrt auf emotionale und umstrittene Themen zu setzen, um möglichst viele Klicks zu generieren, statt aufwändige Recherchen zu betreiben und eine ausgewogene Berichterstattung anzustreben.

Wirtschaftliche und soziale Ungleichheiten

Ein weiterer wichtiger Faktor für die Krise der repräsentativen Demokratie sind die wirtschaftlichen und sozialen Ungleichheiten, die aufgrund der Globalisierung und des technologischen Wandels zugenommen haben. Die wachsenden Einkommens- und Vermögensunterschiede begünstigen eine Polarisierung und Zersplitterung der Gesellschaft, was den Dialog und die Kompromissfindung erschwert. Beide sind für eine funktionierende Demokratie aber essenziell.

Hohe Anspruchshaltung der Gesellschaft

Erschwerend kommt hinzu, dass die Erwartungen gegenüber dem Staat in den vergangenen Jahren vor allem in den europäischen Ländern stetig gewachsen sind. Die zunehmende Anspruchshaltung dürfte eine Folge des hohen Wohlstands sowie der zunehmenden Staatsgläubigkeit sein, da sie in den Schwellen- und Entwicklungsländern deutlich weniger verbreitet ist. Seit Beginn der Corona-Pandemie hat sich die Anspruchshaltung akzentuiert, da Regierungen und Parlamente innert kürzester Zeit Milliardenbeträge für Unternehmen und Haushalte ausgegeben haben. Dadurch ist vielerorts die Illusion entstanden, der Staat habe für alle Ideen und Anliegen genug Geld und der damit verbundene starke Anstieg der Staatsverschuldung habe keine negativen Konsequenzen.

Veränderungen von innen und von aussen

Die Krise der Demokratie mag zu der voreiligen Schlussfolgerung verleiten, dass diese nicht mehr zeitgemäss ist und autoritäre Regime vor allem in Zeiten des Umbruchs und der geopolitischen Anspannung schnellere und bessere politische Ergebnisse liefern. Doch langfristig betrachtet ist klar das Gegenteil der Fall. So haben die Ökonomen Daron Acemoğlu und James Robinson in ihrer Arbeit, für die sie 2024 den Wirtschaftsnobelpreis erhalten haben, aufgezeigt, dass Demokratien deutlich erfolgreicher darin sind, Wohlstand, Gesundheit, Zufriedenheit, Gleichheit und Inklusion zu schaffen. In autoritären Regimen sind Macht und Ressourcen hingegen in den Händen einer kleinen Elite konzentriert. Sie sind darauf ausgerichtet, den Status quo der herrschenden Klasse zu erhalten, was Innovation und Wohlstand auf breiter Ebene verhindert. Demokratien haben gegenüber autoritären Regimen den Vorteil, dass sie grundsätzlich eine Kurskorrektur ermöglichen und sich damit immer wieder neu erfinden können. Ein Wundermittel sind sie allerdings nicht, und ihre derzeitigen Schwächen und Limitierungen sind offensichtlich. Entgegen der These von Francis Fukuyama ist das Ende der Geschichte somit noch lange nicht erreicht. Dafür hat die Aussage des früheren englischen Premierministers Winston Churchill nichts von ihrer Gültigkeit und Aktualität eingebüsst: «Demokratie ist die schlechteste aller Regierungsformen – abgesehen von all den anderen Formen, die von Zeit zu Zeit ausprobiert worden sind.»