Die Solarpioniere von Sedrun

In den Bündner Bergen oberhalb von Sedrun wird Schweizer Energiegeschichte geschrieben. Hier entsteht die derzeit grösste alpine Solaranlage des Landes. Während andere Solarprojekte ins Stocken geraten sind, ist die Sedrun Solar AG im Expresszugstempo unterwegs. Dafür brauchte es Pioniergeist, Erfindungsreichtum und die richtigen Partner. Einer davon ist die Zürcher Kantonalbank, die das Projekt als Federführerin eines Konsortialkredites mitfinanziert.

Text: Andreas Dürrenberger / Bilder: Simon Baumann

In bedächtigem Tempo erklimmt die Matterhorn-Gotthardbahn den Oberalppass, es geht von Andermatt UR in Richtung Sedrun. Auf der Passhöhe glitzert der Oberalpsee in der Herbstsonne. Kurz darauf zuckelt der rotweisse Zug über die Kantonsgrenze ins Bündnerland und fährt talwärts. Eng schmiegt sich die Bahnlinie an die Bergflanke, der Blick fällt auf den grün-grau sprudelnden Vorderrhein auf dem Talboden.

Hier – einige hundert Meter weiter oben, unsichtbar für die Passagiere des Zuges – wird gerade ein Stück Schweizer Energiegeschichte geschrieben. In deutlichem Gegensatz zum betulichen Tempo der Bahn ist in der Surselva ein Expresszug mit viel Tempo unterwegs. Gemeint ist der Solarexpress, mit dessen Umsetzung der Bund alpine Solaranlagen fördern und die Energiewende unterstützen will. Und der seit seiner Ankündigung vor drei Jahren vom Express- zum Bummlerzug geworden ist.

Denn zahlreiche Projekte für alpine Solaranlagen sind ins Stocken geraten oder an den Urnen der Berggemeinden gänzlich gescheitert. Nicht so im beschaulichen Sedrun, wo die derzeit grösste alpine Solaranlage der Schweiz im Bau ist.

Ein Hinweis darauf, dass hier gerade Pionierarbeit geleistet wird, findet sich wenige Autominuten von Sedrun entfernt. Aufmerksame Zugpassagiere können kurz einen Blick darauf erhaschen. Auf dem Talboden stapeln sich neben einem Helikopterlandeplatz Leitungsrohre, grau schimmernde Metallgestelle und grosse, dunkle Solarpaneele. Die dicken Kabel einer Transportseilbahn überspannen die Passstrasse und die Zuglinie. Im Fünf-Minuten-Takt fliegt in einem weiten Bogen ein Helikopter an. Er nimmt eine Ladung auf, die von der Bodencrew mit geübten Handgriffen in wenigen Sekunden an den Lastseilen befestigt wird, und entschwindet schnell wieder bergwärts.

Doch warum gelingt hier in Sedrun, was an anderen Orten in den Alpen gescheitert ist?

Vorstoss in die erste Liga der Solarstromproduktion

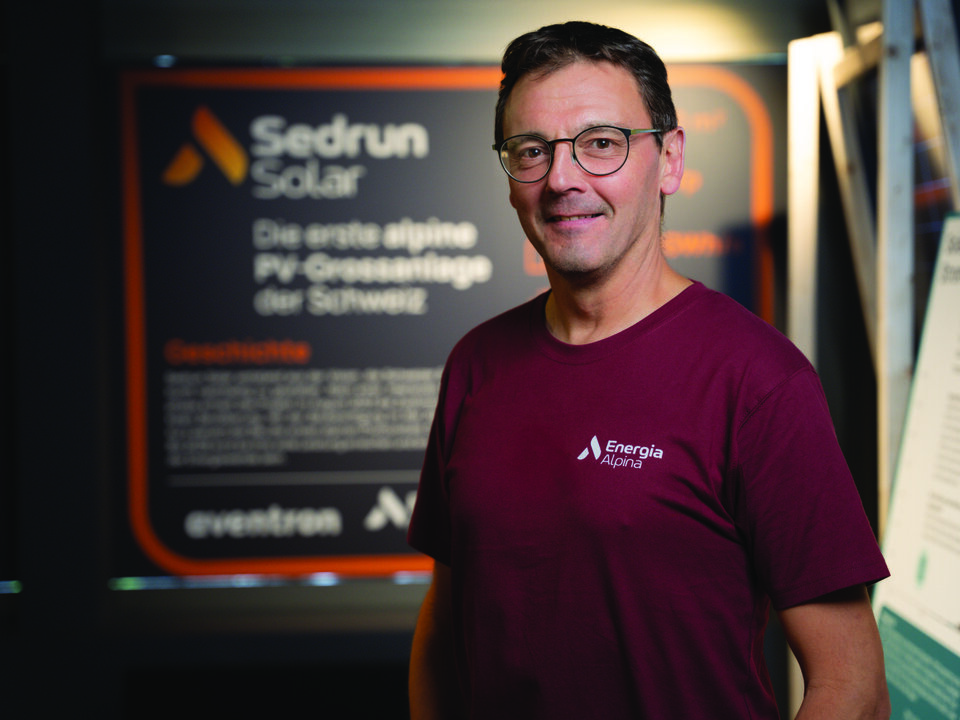

Einer, der Antworten auf diese Frage liefern kann, ist Ciril Deplazes, Geschäftsleiter von Energia Alpina in Sedrun. Der regionale Energieanbieter mit rund 30 Mitarbeitenden versorgt das Tujetsch und seine Umgebung mit nachhaltig erzeugtem Strom und betreibt ein Fernwärmenetz. «Bis vor kurzem hat Energia Alpina in der fünften Liga gespielt. Mit unserem Projekt sind wir in die erste Liga der Solarstromproduzenten vorgestossen», sagt Deplazes. Der Bauernsohn aus der Surselva ist fest in seiner Heimat verwurzelt und kennt die Region wie seine Westentasche. Als der Bundesrat den Solarexpress ausrief, war ihm sofort klar: Diesen Zug muss die Energia Alpina erwischen.

Den geeigneten Standort hatte er bereits früher auf einer Wanderung ausfindig gemacht und in seinem Kopf vorrausschauend abgespeichert: das Gebiet Scharinas/Cuolm Val auf über 2000 Metern Höhe. Vom Tal her kaum einsehbar, optimale Südausrichtung mit geringer Nebelbildung, neben den Skipisten und bereits gut erschlossen. Innert kürzester Zeit entwickelten Deplazes und sein Team die Pläne für den Bau der bislang grössten alpinen Solaranlage in der Schweiz. «Unser Projekt ist eine Pionierleistung», sagt Deplazes. Und schickt unverblümt hinterher: «Pioniere stolpern auch mal. Aber sie stehen wieder auf, treffen Entscheidungen und gehen weiter vorwärts. Uns war klar: Wir haben kein perfektes, aber ein gutes Projekt.»

Lokale Verankerung und Wertschöpfung führte zum Erfolg

Das empfand offensichtlich auch die Sedruner Bevölkerung so. Ciril Deplazes und sein Team informierten die Einwohnerinnen und Einwohner ein erstes Mal noch während sie das Projekt entwickelten. Im August 2023 stimmten diese dem Vorhaben an der Gemeindeversammlung einstimmig zu. «Neun von zehn Leuten im Dorf finden unser Projekt gut», sagt Deplazes. Wie gelang es, diese hohe Zustimmung zu erreichen? «Kommunizieren, kommunizieren, kommunizieren», meint er mit einem leichten Schmunzeln.

Am Beispiel Sedrun zeigt sich, wie wichtig bei solchen Projekten die lokale Verankerung ist. Die Wertschöpfung, die durch eine solche Anlage entsteht, kommt der Bevölkerung unmittelbar zugute. Einerseits durch den Baurechtszins an die Gemeinde Tujetsch. Andererseits durch die Schaffung von neuen Arbeitsplätzen, die auch für jüngere Menschen attraktiv sind. Keine Selbstverständlichkeit in einer strukturschwachen Region, die vor allem vom Tourismus lebt.

Ein Projekt dieser Grössenordnung kann ein kleiner Anbieter wie Energia Alpina jedoch – trotz allem Pioniergeist – nicht allein verwirklichen. Es braucht einen finanzstarken Partner mit dem richtigen Know-how. Fündig wurden die Bündner in Münchenstein im Baselbiet. Dort sitzt die aventron AG. Das europaweit tätige Unternehmen, zu dessen grössten Aktionären die Energieanbieter Primeo, Energie Wasser Bern EWB und Stadtwerke Winterthur gehören, ist Produzentin von Strom aus erneuerbaren Energien und realisiert und betreibt Kraftwerke in den Bereichen Wasser-, Wind- und Sonnenenergie.

Partnerschaft auf Augenhöhe

Die Zusammenarbeit der beiden ungleichen Partner kam im Expresstempo zustande, wie Ciril Deplazes erzählt: «Eine Woche nach unserem ersten Kontakt war Christian Buser von der aventron AG hier bei uns in Sedrun vor Ort.» Buser, Chief Development Officer bei aventron AG, erarbeitete innerhalb von wenigen Tagen einen detaillierten Businessplan und legte ihn seinem Verwaltungsrat vor. Dieser zögerte nicht und genehmigte die Beteiligung der aventron AG am Projekt. Die Sedrun Solar AG war geboren. Beteiligt sind zu jeweils 50 Prozent die Energia Alpina und die aventron solar AG, der Stichentscheid liegt bei den Bündnern.

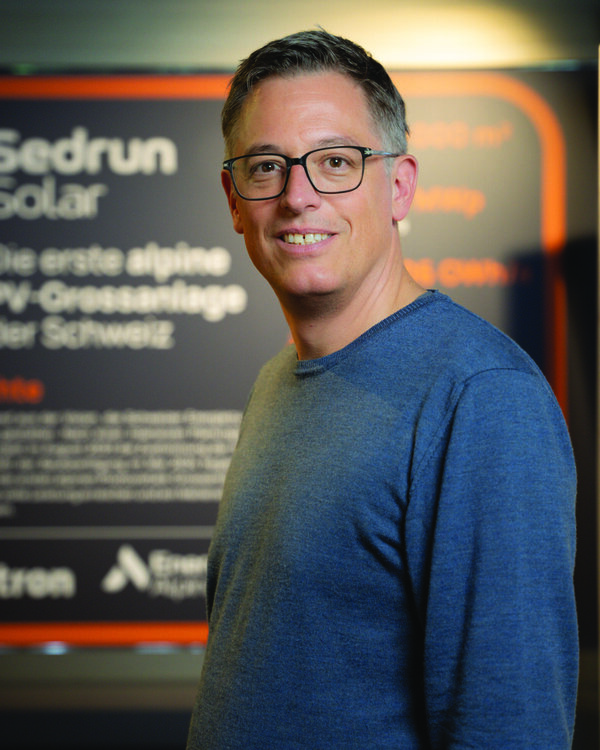

Das zeugt vom Respekt des international tätigen Players gegenüber dem kleineren, regional verankerten Partner. Diesen Respekt spürt man auch, wenn man die drei führenden Köpfe hinter dem Projekt zusammen sieht: Christian Buser, Ciril Deplazes und Claudio Deplazes, der Verwaltungsratspräsident der Sedrun Solar AG – nicht verwandt oder verschwägert mit Ciril, sind ein eingespieltes Team, das sich auf Augenhöhe begegnet.

«Ein solches Projekt kann nur funktionieren, wenn alle Beteiligten am gleichen Strang ziehen», sagt Claudio Deplazes. «Wenn es zu viele Alphatiere gibt, die sich durchsetzen wollen, entstehen Probleme. Das ist bei uns glücklicherweise nicht der Fall.»

Zürcher und Graubündner Kantonalbank finanzieren gemeinsam

Es sind denn auch alle drei Männer in Sedrun vor Ort, um Gäste zu empfangen, die zur erfolgreichen Umsetzung des Solarprojekts beigetragen haben. Die Gäste kommen aus Zürich und Chur. Je eine Delegation der Zürcher Kantonalbank und der Graubündner Kantonalbank ist angereist, um sich vor Ort den Baufortschritt anzusehen. Die beiden Kantonalbanken beteiligen sich an der Finanzierung des Projekts mit einem Konsortialkredit unter Führung der Zürcher Kantonalbank.

Claudio Deplazes ist sehr zufrieden mit dieser Finanzierungslösung: «Die Zusammenarbeit mit der Zürcher Kantonalbank und der Graubündner Kantonalbank war von Beginn an geprägt von hoher Professionalität, partnerschaftlichem Austausch und einem umfassenden Verständnis für unser Projekt. Trotz der Herausforderungen und potenziellen Unwägbarkeiten, die ein solches Pionierprojekt mit sich bringt: Dank der Expertise und der engen Abstimmung im Konsortium konnte ein passgenauer und pragmatischer Konsortialkredit strukturiert werden. Wir schätzen die effiziente Unterstützung und das Engagement der beiden Banken. Sie haben wesentlich dazu beigetragen, dieses zukunftsweisende Projekt zu realisieren.»

Konsortialkredite kurz erklärt

Ein Konsortialkredit ist eine Finanzierung, bei der mehrere Banken gemeinsam einem Unternehmen einen grösseren Kredit zur Verfügung stellen. Dabei schliesst sich ein Bankenkonsortium zusammen, um das Risiko zu verteilen und die Finanzierungssumme zu stemmen, die für eine einzelne Bank zu hoch wäre. Diese Form der Kreditvergabe wird u.a. bei grossen Investitionsprojekten oder Übernahmen genutzt.

Ein Konsortialführer (Lead Bank und Agent) koordiniert dabei die Abwicklung und ist zentraler Ansprechpartner für den Kreditnehmer.

Marcel Rütsche, verantwortlicher Key Account Manager bei der Zürcher Kantonalbank, spricht von einem Herzensprojekt: «Es bereitet uns besondere Freude, solch innovative Vorhaben, die einen Beitrag zur Energiewende und zur nachhaltigen Entwicklung in der Schweiz leisten, aktiv zu unterstützen. Das passt auch zu unserer Bank: Nachhaltigkeit ist in der DNA der ZKB stark verwurzelt und integraler Bestandteil unserer Konzernstrategie.»

Matthias Siegenthaler, Leiter Structured Finance bei der Zürcher Kantonalbank, ergänzt aus Finanzierungsoptik: «Für grossvolumige Kreditbedürfnisse setzen wir auf Konsortialkredite. Als Federführerin können wir dabei die Kräfte der Schweizer Kantonalbanken und weiterer Banken bündeln. Auch in diesem Finanzierungsprojekt hat die Zusammenarbeit mit der Kantonalbank vor Ort bestens funktioniert. Wir sind stolz, ein Teil der Lösung für dieses Vorzeigeprojekt zu sein.»

Nachhaltig produzierter Strom für 6'000 Haushalte

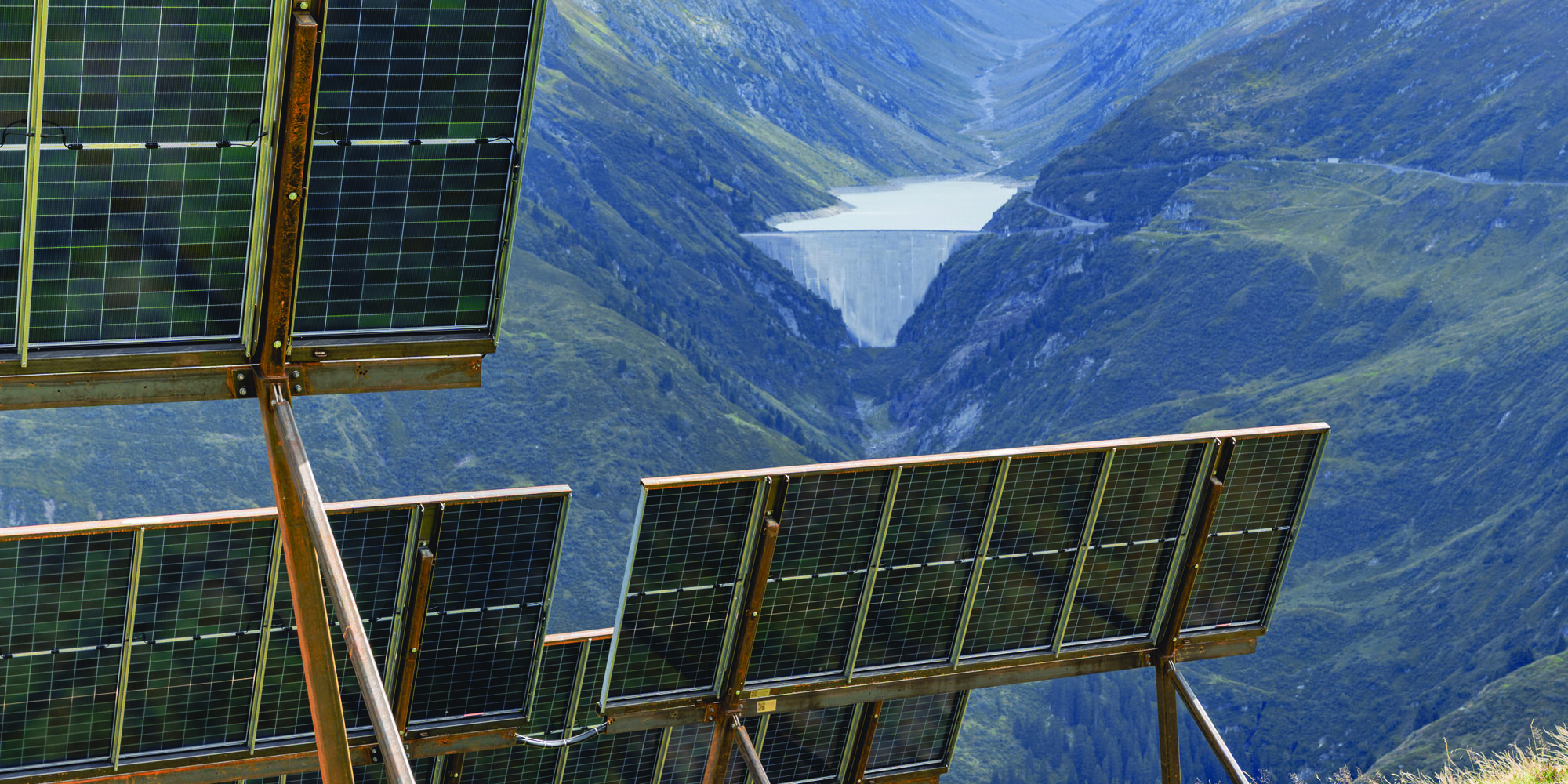

Nach der Begrüssung im Energieerlebnisraum Aventura Energia von Sedrun Solar im Dorf, fahren die beiden Deplazes und Buser die Gäste eigenhändig und unkompliziert in ihren Autos hoch zum Bauplatz. Die Aussicht von hier oben ist atemberaubend: Der Blick reicht weit hinab bis nach Chur, gegenüber im Tal ist die Staumauer des Lai da Curnera zu sehen, wo aus Wasserkraft ebenfalls Strom gewonnen wird.

Der Baufortschritt, knapp ein Jahr nach der entscheidenden Gemeindeversammlung und wenige Monate nach Baubeginn, ist beeindruckend. Mit Ende der Bauphase 2025 Mitte November sind knapp 950 Solartische installiert, das Jahresziel wurde erreicht. Mitte Oktober waren fünfzehn Prozent der Anlage realisiert und sie wurde ans Stromnetz angeschlossen. Bei der Fertigstellung im Jahr 2028 wird sie jährlich durchschnittlich 27.7 Gigawattstunden Strom produzieren, genug für 6'000 Haushalte. Besonders wichtig: Alpine Solaranlagen produzieren auch im Winter zuverlässig Strom. Übers Jahr gerechnet liegt ihr Ertrag 1,5 Mal höher als jener vergleichbarer Module im Flachland. Im Winter ist es gar die vier- bis fünffache Menge. Versuchsergebnisse zeigen, dass Sedrun Solar fast die Hälfte des Jahresertrags im Winter erwirtschaftet und so zur Deckung der winterlichen Stromlücke beiträgt.

Ein Murmeltier unterstützt beim Bau

Damit die Anlage in Sedrun effizient errichtet werden und langfristig Strom liefern kann, war viel Innovation und Entwicklung nötig. Zu diesem Zweck wurde bereits im März 2023 eine kleine Testanlage mit drei Modultischen aufgebaut. So konnten die Verantwortlichen die Konstruktion der Trägergestelle vor Baubeginn optimieren. Ihre Konstruktionsweise ist einmalig und wurde vom Churer Unternehmen Zendra speziell für den alpinen Einsatz entwickelt: Angeschrägte Beine verhelfen ihnen im steilen, unebenen Gelände zu mehr Stabilität bei möglichst geringem Materialeinsatz. Die Verankerung im Boden erfolgt durch Mikropfähle, die je nach Bodenbeschaffenheit zwei bis fünf Meter tief reichen. Das Erstellen grosser Betonfundamente entfällt mit dieser Technologie. Die Kugelgelenke an der Spitze der Pfähle erlauben eine flexible und dennoch stabile Installation der darüberliegenden Solarkonstruktion.

Völlig neu ist auch die Technik, die beim Bau zum Einsatz gelangt. Das Churer Unternehmen Cresta Geo, spezialisiert auf das Bauen am Berg, hat eigens für das Solarprojekt in Sedrun eine Maschine entwickelt. Mit ihr werden die Bohrungen und die Verankerung der Mikropfähle in einem Arbeitsgang mit maximaler Effizienz umgesetzt. Sinnigerweise und mit bündnerischem Charme haben sie ihre Kreation «Muntaniala» getauft – rätoromanisch für Murmeltier.

Die Maschine steht dank vier flexibler Beine sicher am Hang, die Plattform mit der Bohrtechnik passt sich dem Gefälle an. Grosse Luftreifen, teilweise mit dicken Spikes versehen, verteilen die Last und schonen den Boden. Ein beeindruckendes Stück bündnerischer Ingenieurskunst, das stellvertretend für den Erfinder- und Pioniergeist aller Beteiligten steht.

Ein schattiges Plätzchen für die Kühe auf der Alp

Nebst der Bevölkerung ist es der Sedrun Solar AG auch gelungen, die Umweltverbände von ihrem Plan zu überzeugen. Eine Umweltverträglichkeitsprüfung bestätigte die Eignung des Standorts. «Wir konnten den Vertreterinnen und Vertretern der Verbände bei Ortsbesuchen im persönlichen Austausch aufzeigen, dass wir ihre Anliegen ernst nehmen und berücksichtigen», sagt Claudio Deplazes. Ein wissenschaftliches Monitoring dokumentiert zudem die Entwicklung der Biodiversität. Erste Erkenntnisse deuten darauf hin, dass die alpine Landschaft durch das Projekt sogar zusätzliche Lebensräume für Wildtiere und Vögel schaffen könnte.

Wir konnten den Umweltverbänden zeigen, dass wir ihre Anliegen ernst nehmen.

Claudio Deplazes, Verwaltungsratspräsident Sedrun Solar AG

Gebiete wie die Alp Cuolm Val/Scharinas waren für die Einwohner von bäuerlich geprägten Bergtälern schon immer wichtig für ihren Lebensunterhalt, erzählt Claudio Deplazes. «Früher war es die verkäste Milch von den Alpwirtschaften, die im Winter die Familien im Dorf ernährte. Heute können wir mit unserer Solaranlage dazu beitragen, dass unsere Stromproduktion ebenso zum Wohlergehen der Bevölkerung beiträgt.» Einen Verzicht auf die traditionelle Alpwirtschaft bedeutet dies aber nicht. Die Fläche im oberen Teil der Anlage bleibt weiterhin als Sommerweide nutzbar. «Während des Betriebs unserer Testanlage haben die Kühe unter den Solartischen geweidet. Möglicherweise wissen sie ein schattiges Plätzchen im Sommer gar zu schätzen», meint Claudio Deplazes mit einem Augenzwinkern.

Eine Lebensdauer von mindestens 60 Jahren

Wie langfristig das Solarprojekt in Sedrun ausgelegt ist, zeigt die Tatsache, dass die stählernen Grundkonstruktionen mindestens 60 Jahre halten werden. Die Photovoltaik-Module haben eine Lebensdauer von rund 30 Jahren und werden bedarfsgerecht ersetzt, um die Leistungsfähigkeit sicherzustellen oder gar im Einklang mit der technischen Entwicklung zu verbessern. Sollte nach 60 oder mehr Jahren auf Cuolm Val/Scharinas tatsächlich irgendwann Schluss sein mit der Stromproduktion, hat die Sedrun Solar AG bereits vorgesorgt. Mit einer jährlichen Rückstellung wird der Rückbau der Anlage garantiert.

Bis es so weit ist, fliesst aber noch viel Wasser den Vorderrhein hinunter. Und mit Sicherheit auch viel nachhaltig produzierter Strom in die Steckdosen von 6'000 Schweizer Haushalten.