Bei der Zollpolitik ist die Schweiz nur bedingt ein Musterknabe

Die Schweiz erhebt hohe Zölle auf Agrarprodukte, um ihre heimische Landwirtschaft zu schützen. Doch welche Auswirkungen hat dieser Protektionismus auf die Wirtschaft und die Konsumenten? Entdecken Sie die komplexen Mechanismen und erfahren Sie, wer die wahren Gewinner und Verlierer dieser Politik sind.

Text: David Marmet

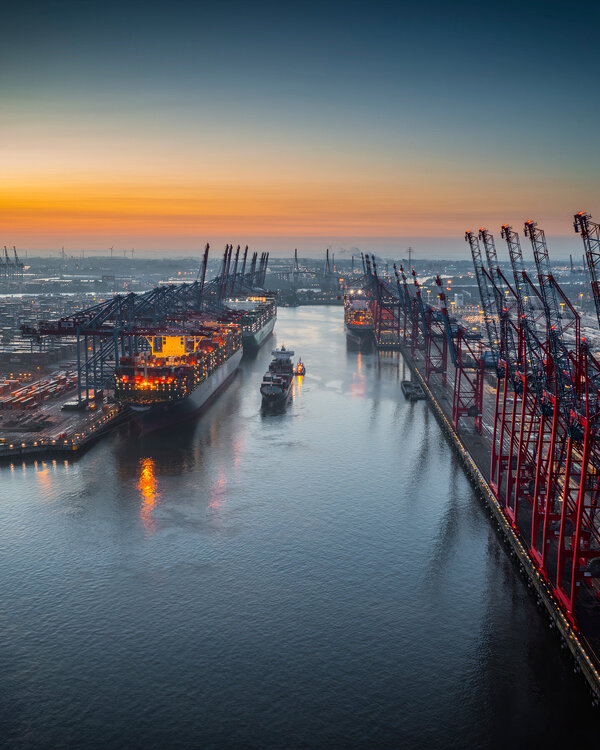

Zurzeit schüttelt die US-Regierung die Weltwirtschaft gehörig durcheinander, indem sie Zölle androht, in Kraft setzt und unvermittelt wieder aussetzt. Bei reziproken Zöllen wähnt sich die Schweiz in einer komfortablen Position, wurden die Industriezölle doch 2024 gänzlich abgeschafft. Weniger gut steht sie indes im Agrarbereich da. Im internationalen Vergleich erhebt die Schweiz überdurchschnittlich hohe Zölle. So beträgt der Meistbegünstigungszoll (MFN-Zoll nach Welthandelsorganisation WTO) auf Milchprodukte im Durchschnitt 130 Prozent, für einzelne Produkte kann er sogar bei über 800 Prozent liegen. Bei Fleisch liegt der durchschnittliche MFN-Zoll bei 85 Prozent, bei Früchten und Gemüse immerhin noch bei 19 Prozent. Deftige Zölle, die in der Höhe durchaus mit jenen mithalten können, die US-Präsident Trump vorschweben.

Schweizer Agrarzölle: Ein komplexes Schutzsystem

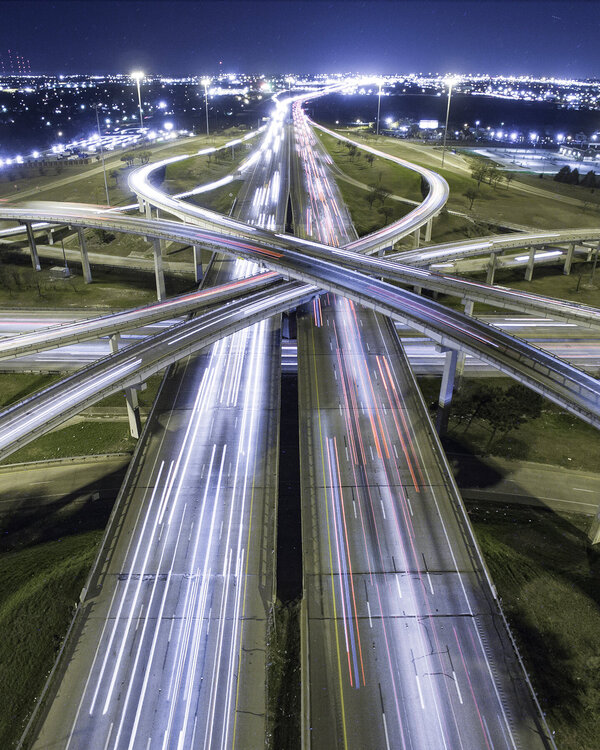

Die Schweiz kennt zwei Wege, um heimische Agrarprodukte vor ausländischer Konkurrenz zu schützen: Erstens können Kontingente bestimmt werden. Dabei wird nur eine bestimmte Importmenge einer Ware zugelassen. Bei der Wahl der Verfahren, wie die Kontingente verteilt werden, zeigt sich der Gesetzgeber kreativ. So gibt es neben der Versteigerung oder Inlandleistung unter anderem auch das Windhundprinzip («first come, first served»). Zweitens können Zölle erhoben werden. Dabei wird für jedes einzelne Produkt festgelegt, wie hoch der Tarif in welcher Periode ausfällt. Wenn Schweizer Landwirte ihre saisonal erzeugten Produkte auf dem Markt anbieten, wird ausländische Importware oft mit prohibitiv hohen Zöllen belegt, um den Absatz von Schweizer Produkten zu gewährleisten. Falls das inländische Angebot die Nachfrage jedoch nicht deckt, kann das Bundesamt für Landwirtschaft Teilmengen aus dem Ausland zu niedrigeren Zollsätzen zulassen. Der Produktpreis bleibt dadurch mehrheitlich auf hohem Niveau stabil. Produkte wie exotische und tropische Früchte, die nicht in der Schweiz hergestellt werden, können ganzjährig unbeschränkt, aber zollpflichtig importiert werden. Gegenüber der EU und Ländern, mit denen die Schweiz ein Freihandelsabkommen geschlossen hat, gelten tiefere Zölle.

Verteilungseffekte und wirtschaftliche Konsequenzen

Weltweit wird über die Wirkungen der US-Zollpolitik diskutiert. Welche Verteilungseffekte ergeben sich daraus? Wer sind die Verlierer und gibt es überhaupt Gewinner? Ähnliche Fragen stellen sich auch bei den Schweizer Agrarzöllen und -kontingenten. Studien, auch jene der OECD, zeigen, dass die durch den Grenzschutz entstandene Produzentenrente nur zu rund einem Viertel den Landwirten zugutekommt. Den Rest schöpfen Akteure auf den verschiedenen Stufen der vor- und nachgelagerten Wertschöpfungskette ab – allen voran der Handel. Die hiesige Agrarpolitik ist einer der Gründe dafür, dass die Schweizer Lebensmittelpreise markant über dem EUDurchschnitt liegen und Schweizer Konsumenten zu den Verlierern gehören. Im Weiteren bremst Protektionismus erfahrungsgemäss die Wettbewerbsfähigkeit und die Innovationskraft des betroffenen Sektors. Dies zeigt sich nicht zuletzt auch in der Schweiz. Kaffee und Schokolade werden zu Weltmarktpreisen importiert, und dennoch zeichnen sich hier Schweizer Produkte durch Innovationen aus. Fazit: Die Schweizer Landwirtschaft mag ein schützenswerter Sektor sein, doch es gibt durchaus ökonomisch effizientere Instrumente als die administrativ sehr aufwendigen Zölle und Kontingente.